クリニックを開業するときに知っておきたい開業ガイド【完全版】|医療法人に詳しい税理士による解説

医院・クリニックでは、内装工事や、医療機器の選定、資金集めなど開業までに行うべき手続きが山積みです。なかなか学ぶ機会はなく、漏れがないか心配になることがあるかと思います。またこれまでのキャリアで経験したことがないことばかりで不安になることがあるかと思います。医師免許以外に、関連する資格もございません。この記事では、開業するときに、行うべき手続きを網羅的に説明いたします。この記事を読んで、失敗がないように安心して開業へと進みましょう。

- 1.医院・クリニックの開業に必要なものって?

- 3.開業半年前~1年前から行うことは?

- 4.開業3か月前~半年前に行うこととは?

- 5.開業1~3か月前に行うこととは?

- 6.開業1か月前に行うこととは?

- 7.開業後に気を付けるべきこと

- 8.開業においての注意点とは

- 9.まとめ

1.医院・クリニックの開業に必要なものって?

医院・クリニックの開業では、運営方針の決定、資金・融資計画の策定、不動産の選定・改装、医療機器の選定、看護師・事務スタッフの採用・研修、ホームページの作成、保健所・医師会・税務署への手続きなどやるべき準備が盛りだくさんです。(病床を持つ場合は、消防法に則った手続きが増えます。)

1-1.医院・クリニックの開業にあたってのスケジュール感とは?

医院・クリニックの開業には以下の図のような流れが必要になります。計画的に準備を進めていかないと、あとから考慮漏れが発生したときに対応できなくなってしまいます。少なくとも開業まで1年以上の期間を見込んでおきましょう。

1-2.時期によってやり取りする相手(業者)は変わる?

時期に応じて、主にやり取りする相手(業者)は変わります。開業コンサルと契約している場合は、開業コンサルがやり取りをまとめてくれることも多くなりますが、そういった場合でも、どういった相手とのやり取りが必要になるかは意識しておきましょう。

1-3.開業コンサルって必要?最初からコンサルタントに依頼しないで、必要なタイミングで雇いましょう

コンサルタントはクリニックの立ち上げ・運営を助けること(コンサルティング)で生活しています。そのため、可能な限り立ち上げを初期からサポートしようとします。

重要な意思決定をする前に、先生ご自身でよく考えて、クリニックを開業するべきか、どういったコンセプトで集客したいのかをよく考慮してからコンサルタントとはなしましょう。不動産の選定や、診療圏調査、医療機器の選定、診療内容の検討など具体的に話が進んできた段階からコンサルタントを雇うのがおすすめです。

1-4.開業に適切な年齢とは?

■平均年齢

日本医師会の調査によれば、医師が新規開業する際の平均年齢は約41.3歳 です。近年はキャリアを積んでから開業する先生が増えている傾向もあります。

■経験と能力

開業医は医療だけでなく経営や管理も担当します。経験と知識を身につけておくことが重要です。

■資金

開業には多額の資金が必要です。自己資金の準備や銀行融資の検討も考慮しましょう。

■医療環境の変化

医療環境は日々変化しています。社会問題や治療ニーズの変化を考慮し、タイミングを決めましょう。診療報酬の改定も1つの要素になります。

一般的にはキャリアを積んでから開業することが多いですが、社会のニーズ変化や、経営パートナーの獲得などで早いうちに開業することもあるかと思います。総合的に判断しましょう。

2.開業1年前から行うこととは?

まだ医院・クリニック開業まで時間がありますが、まず重要なことから決めていきます。そのため、開業理由の明確化、コンセプトの決定、時期の決定、事業計画の作成を行います。

2-1.なぜ開業したいのか深堀しましょう。

親の跡を継がないといけなくなった、独立してみたくなった、勤務する病院での人間関係がうまくいかなくなったなど、様々な事情があるかと思いますが、まずは、開業する意思を明確にしていきましょう。開業はお金も時間もかかります。その過程で発生する様々なハードルを乗り越えるには、根本である意思の明確化、強い思いが必要です。

2-2.参考に、先輩開業医の先生の話を聞きましょう。

意思を明確にしていく過程で、成功している先生方の話を聞いておくのがおすすめです。もちろん弊所に連絡いただければ、参考事例をお伝えすることはできますが、先生のお知り合いの話を聞いてみたほうがより現実味が湧くかと存じます。

2-3.医院・クリニックのコンセプト(経営方針)を明確にしましょう。

コンセプト(経営方針)を明確にすることで、この後の不動産探しや、医療機器の選定、資金準備などがおのずと決まってきます。コンセプトが明確であれば、患者さんにも、従業員にもうまく伝わります。まずは制約を取っ払った場合にどういったコンセプトですすめていくのかを言語化しましょう。自由診療を行うのか、健康診断を受け入れるか、往診を行うか、オンライン診療を行うかなども決めていきます。コンセプトを策定するには、以下の3つのステップを踏みましょう。

1.自分の強み・弱みを分析する:

自身の得意な診療や治療、コミュニケーションスキル、スタッフとの連携などを分析します。

一番の強みとこれから磨いていくべき点を明確にします。

2.ターゲット層を考える:

どの層にアピールすればいいのかを考えます。

ターゲット層が決まれば、クリニックの治療方針も具体的に固まってきます。

3.強みを活かすにはどうすればいいかを考える:

強みを活かす診療方針を考えます。他院にはない特徴的な診療を提供できるなら、それが大きな強みとなります。

同時に弱点を克服するための対策も考慮します。

2-4.医院・クリニックの開業には事業計画が必要

コンセプト(経営方針)が明確になったら、すぐに不動産探しや、医療機器選定、セミナーに出向くのではなく、まずは事業計画を検討しましょう。この事業計画を明確にするフェーズで、この後の開業準備に必要な要素が確定します。もちろんこの後実際に開業準備を進めていく中で、変わることもありますが、この段階でまず作成することが大事です。以下のステップに沿って行っていきましょう。

1.初期投資(開業資金)の見積り:

物件の選定

その他の支出の計算

2.支出・必要経費の見積り:

固定費(賃貸の場合の家賃、水道光熱費、リース代、人件費など)

変動費(備品代、消耗品代など)

3.医業収入の見積り:

1日の患者数

診療単価:患者一人当たりの平均単価

診療日数

4.資金繰り表の作成:

収入と支出のバランスを確認

5.開業日までのスケジュールの作成:

準備期間を計画

このシミュレーションは数字をにらめっこしているよりも、ほかの人と話しながら進めていくのが合理的です。適宜コンサルタントを頼りながら進めていきましょう。

弊所で作成したこちらの記事も参考にしてください。

3.開業半年前~1年前から行うことは?

資金、不動産、関係各所への配慮は早めに行うことが大事です。準備に時間がかかることから進めていきましょう。

3-1.どこに医院・クリニックを開業する?医療モールや都市、郊外での開業の違いとは?

医療クリニックを開業する際に、都市部、郊外、医療モールのそれぞれの場所での開業には、異なるメリットとデメリットがあります。

■都市部での開業

メリット

集患がしやすい: 商業施設内にある医療エリアであれば、地域でのの認知度が高いため、集患がしやすいです。駅前の場合、人通りが多いことが多く、会社の昼休みや、終業後に患者さんが集まる可能性があります。

他の診療科と連携しやすい: 他科のクリニックと連携を図りやすく、専門性を生かしやすいです。

身近に相談相手ができる: 開業医同士の関係が良ければ、相談相手を持つことができます。

採用しやすい:アクセスがよいため、看護師や事務スタッフなどの採用がしやすくなります。

デメリット

医師の営業力が問われる: 患者は複数のクリニックから選ぶため、医師の営業力が重要です。

人間関係のトラブルや風評被害の可能性: 他のクリニックとうまく連携できない場合、風評被害のリスクがあります。

■郊外での開業

メリット

初期費用を抑えられる: 郊外の幹線道路沿いに戸建てのクリニックを集める場合、初期費用を抑えられることがあります。

デメリット

患者の取り合い: 郊外で開業する場合、診療圏が被るなど他のクリニックとの競合があるかもしれません。

駐車場が必須になる:徒歩ではなく、車での来院が多くなります。そのため、駐車場用地の確保が必要になります。

■医療モールでの開業

メリット

初期費用を抑えられる: すでに医療クリニック用専用に内装工事がなされていることがあり、その場合、内装費用が削減できます。

他科と連携し、専門性を生かしやすい: 違う分野の専門家が集まっているため、診療の質が高まります。

身近に相談相手ができる: 医療モール内の医師との関係が良ければ、相談相手を持つことができます。

デメリット

医師の営業力が問われる: 患者は複数のクリニックから選ぶため、医師の営業力が重要です。

人間関係のトラブルや風評被害の可能性: 他のクリニックや薬局とうまく連携できない場合、風評被害のリスクがあります。

医療モールでの開業は、集患や他科連携のメリットがありますが、人間関係や風評被害にも注意が必要です。開業スタイルを慎重に選び、地域の人々に評価される医療を提供することが大切です。

3-2.物件を選定しましょう!診療圏検査は必須!

医療モールで開業するか、それ以外の都市部に開業するか、または、郊外に開業するか決まったら物件を選定しましょう。以下の項目を意識して探しましょう。

■立地の選定

患者さんにとってアクセスしやすい場所を選びましょう。

将来性のあるエリアを選択することも重要です。

■物件の条件

天井の高さや部屋の広さが診療所に適しているか確認しましょう。

電力や水回りが医療機器の使用に耐えられるかもチェックしてください。

賃料が適切な価格であることも考慮しましょう。

十分に駐車場が設置できる土地の免責かを確認しましょう。

■物件の種類

戸建て型、医療モール型、ビルテナント型など、クリニック開業に適した物件の種類を検討してください。

■注意点

隣接する店舗の業種や新しい設備の導入スペースなど、テナント開業する際の注意点も考慮しましょう。

これらのポイントを踏まえて、クリニック開業に適した物件を探してください。診療圏調査は必ず行うことがおすすめです。

もちろん戸建てのご自宅がある場合、自宅を改装して、医院・クリニックの開業を行うことも可能です。

3-2-1.いい不動産業者の選び方

一般的な不動産会社は医院・クリニックの開業に慣れていることは少ないため、医療クリニックの開業に専門的な業者を選定しましょう。

3-2-2.設計事務所を選定しましょう。医院・クリニックに慣れているところに発注しましょう

医療機器を利用するために必要な電力や動線、X線施設などクリニックに特有の論点があります。慣れている業者を選定することでトラブル回避やコミニケーションコストの削減につながります。

3-2-3.内装工事の図面を決定。後から漏れがないように確認しましょう。

クリニックの内装工事は、患者さんの快適な診療環境を作る上で重要です。以下のステップを踏んで、漏れのないように図面を確認しましょう。

■設計図の作成

建物のレイアウトや部屋ごとの配置を設計図に落とし込みましょう。待合室、診察室、手術室、トイレなどを考慮します。慣れている業者さんだったら、施設基準を満たして設計してくれます。施設基準を満たすと診療報酬が加算されます。

■機能性の確認

各部屋の機能性を確認しましょう。患者さんの流れやスタッフの動線を考慮して配置を決定します。

■設備の配置

診療機器や家具の配置を図面に反映させましょう。電源や配管の位置も考慮します。

■安全性の確認

防火対策や非常口の位置、バリアフリー対応など、安全性を確認しましょう。

■スタッフとの共有

図面をスタッフと共有し、意見を聞きましょう。漏れがないか確認します。

内装工事の図面を慎重に確定することで、クリニックの運営においてスムーズな環境を整えることができます。

3-3.開業資金は?融資?自己資金?

開業時に自己資金を準備できるに越したことはないですが、お手元に、プライベートで必要な資金は最低限残しておきましょう。規模にもよりますが、開業に数千万~1億かかることがあります。開業時の設備投資に必要な設備資金と、軌道に乗るまで数か月分の運転資金を確保しておく必要があります。金融機関からの借入による資金調達を念頭に、開業準備を進めましょう。その際、自己資金は全体の1~2割準備されていると借りやすいです。近年は金利も安いため、可能な限り多くの金額を借りておくのがおすすめです。

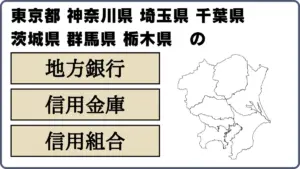

日本政策金融公庫の「新規開業資金」や、きらぼし銀行の「開業医サポートローン」、みずほ銀行の「みずほクリニックアシスト」、自治体の運営している制度融資などで資金を集めます。

利息のみの返済ですむ据え置き期間が設定されていたり、返済期間が長めに設定されていたりする制度もございます。国の機関である日本政策金融公庫や、制度融資については、ほかよりも利率が安く設定されているので、おすすめです。どの銀行でいくら借りるのか、どう資料を作っていけばいいのかは、融資に明るい専門家に相談するのがよいでしょう。開業に明るい税理士に相談すると、資金繰りも含めてアドバイスをくれるのでよいでしょう。

弊所は認定経営革新等支援機関の登録を受けており、融資実績もございます。融資戦略の立案~落とし込み、銀行の担当者との面談での立会、資料作成まで一気通貫で対応させていただきます。ご興味ありましたらお問い合わせまでご連絡お待ちしております。

3-4.診療科によって必要な資金は異なる?

購入予定の医療機器によって必要な資金は異なります。また、広さも異なることが多いです。

■皮膚科

テナント開業: 約4000万円〜6000万円

設備: 約2000万円〜3500万円

自費診療も行う場合は、さらに多くの資金が必要です。

■精神科

一般的な相場: 約1000万円

競合を避けるため、2階以上のテナントが一般的です。

■産婦人科

およそ5000万円が見込まれています。

■内科

一般的な相場: 約6000万円

■眼科

土地・建物: 約3,000万円

設備: 約2,000万円から4,500万円

例: 電子カルテ、レジスター、コピー複合機(家庭用)、診察用ベッド、顕微鏡、眼圧計、視野計、眼底検査機器、視力検査機器など

これらは目安であり、具体的な状況によって異なります。開業を検討されている方は、コンサルタントと相談しながら具体的な計画を立ててください。

3-5.医師会や保健所へは事前に相談しておくとよいでしょう。

医師会は入会できる時期に縛りがある場合がございます。実際に加入する前に事前に相談しておくと、何かあったときに相談したり、手続きをスムーズに行えたりします。

保健所は開業前に立ち入り検査を行います。内装工事を行う前に事前に相談しておくと、事前に論点がつぶせるので、開設直前の許可が下りやすくなります。このタイミングで保健所の手続きの期日を聞いておくとよいでしょう。

3-6.補助金・助成金の活用を検討しましょう。

■創業補助金:

創業時に必要な経費の一部を国や地方公共団体が補助してくれる制度です。

一般的に交付であり、返済の必要はありませんが、一定期間内に一定の利益があると返還義務が発生することもあるため注意が必要です。

補助額や補助率は自治体によって異なるので、詳細は自治体のホームページを確認しましょう。東京都の場合は、最大400万円で補助率は2/3です。

■医療施設等施設設備費補助金:

老朽化が著しい設備の新築・改修や、へき地・過疎化地域の診療所を対象とした補助金です。

補助率は、補助対象経費の3分の1から2分の1です。

詳細な要件は各事業や運営する自治体によって異なります。東京都の場合は、「地域医療構想推進事業」という名称で運営されています。

■IT導入補助金

ITツールを導入する経費を一部補助するものです。 補助率は、2分の1以下です。 事前にIT補助金事務局に登録されているITツールが対象です。会計ソフトや電子カルテなどが対象になることがあります。

これらの補助金や助成金を活用することで、開業時の金銭的な負担を軽減し、経営の安定に寄与できることをお知らせいたします。詳細な要件や申請方法については、各制度の公式サイトをご確認いただくことをお勧めします。東京都では以下のように一覧になっています。

もし申請の代行をご希望されている場合は、経営革新等支援機関である弊所にお任せください。

4.開業3か月前~半年前に行うこととは?

内装工事、医療機器の選定、電子カルテシステムの導入、医療行為に必要な備品の手配、集患方法を決定します。この段階から開業予定日を意識しながら動いていく必要性が増しています。

4-1.内装工事を行いましょう。

この段階で内装工事を行いましょう。医療機関らしさより、待合室での快適さや座りやすさ、トイレのきれいさ、バリアフリーへの対応などより利便性・居心地を追求した内装が求められてきています。観葉植物を置いてみるのもいいでしょう。またこの段階で予算を内装工事に割きすぎないようにしましょう。事前に想定していたのと動線が異なったり、診療内容を変えたりすることがあるためです。必要最低限の支出で、利便性と快適さを追い求めましょう。医療クリニックの内装経験が豊富な業者・建築事務所に依頼することがおすすめです。

4-2.医療機器の選定!電子カルテシステムからレセプト、受付システムの選定方法とは?

1.電子カルテシステムの選定

使いやすさ: スタッフが簡単に操作できるシンプルなインターフェースを選びましょう。

カスタマイズ性: カルテの項目やテンプレートをカスタマイズできるかどうかを確認しましょう。

セキュリティ: データの保護とプライバシーを確保するセキュリティ対策が必要です。

オンラインシステム:買い切り型のサービスより、オンラインシステムの方が柔軟性が高いことが多いです。費用も安いことが大半です。

以上の観点で選んでいきましょう。CLIUS、M3Digikar、Medicom、B4Aなどがあります。料金や、サポート体制などと合わせて検討しましょう。

2.レセプトシステムの選定

レセプトシステムは診療報酬の請求や処理を行うためのシステムです。保険請求や経理業務に必要です。

選定ポイント:

規模に合った機能: 診療所の規模に合った機能を選びましょう。

保険対応: 保険会社との連携がスムーズに行えるかどうかを確認しましょう。

使いやすさ: スタッフが迅速に請求処理を行えるシステムを選びましょう。

経理:売上情報がデータで吐き出せることが大事になります。

チェックアイDX、Mighity Checker、レセプト博士NEOなどがあります。

3.受付システムの選定

受付システムは患者の予約管理や受付業務を効率的に行うためのシステムです。

選定ポイント:

予約管理: 患者の予約をスムーズに行える機能が必要です。

待ち時間管理: 患者の待ち時間を最小限に抑えるための機能を選びましょう。

通知機能: 患者に予約のリマインダーや待ち時間の案内を送信できる機能があると便利です。

ヨヤクル、ドクターキューブ、メディカル革命などは月額20,000円以内で活用できるのでおすすめです。

4-3.集患方法を検討しましょう。HP作成を外部に委託する場合は、事前準備が必要です。

いざ受け入れ態勢を万全にしても、患者さんが来ない場合もあります。しっかり集患の準備をしましょう。ホームページの掲載や、ビラ、ポータルサイトへの登録、建物の外に看板を掲示するなど、集患方法をこの時期には決めておきましょう。ホームページを制作する場合は、外注先に委託することが多いかと思いますが、外部に委託する場合、以下の事前準備が必要です。

1.目的とターゲット: ウェブサイトの目的を明確にし、ターゲット患者層を特定します。どのような情報を提供するか、どのような患者を惹きつけたいかを考えましょう。

2.コンテンツの整理: ウェブサイトに掲載するコンテンツを整理しましょう。診療科目、医師のプロフィール、診療時間、アクセス方法などを含め、必要な情報を洗い出します。

3.デザインとブランディング: ウェブサイトのデザインやブランディングを検討します。ロゴ、カラースキーム、フォントなどを選定し、クリニックのイメージを反映させましょう。

4.外部委託先の選定: ウェブデザイン会社やフリーランスのウェブデザイナーを選定します。ポートフォリオや実績、料金などを比較し、信頼性のあるパートナーを選びましょう。

5.コミュニケーションと進捗管理: 委託先とのコミュニケーションを円滑に行い、進捗状況を確認します。納期や修正のポリシーを明確にしておきましょう。

6.SEO対策: ウェブサイトが検索エンジンで見つかりやすいように、適切なキーワードを使用し、メタデータを最適化します。

これらの準備を整えて、クリニックのウェブサイトを効果的に作成しましょう。

外部に委託したからと言って、丸投げできるわけでもなく、先生の方で事前(もしくは外注先と話しながら)整理していくべき情報があるため、工数はある程度見込んでいてください。

4-4.医療行為に必要な消耗品/備品の購入・補充の段取りを決めましょう

開業に向けて以下のことを考慮しましょう。

1.必要な消耗品のリスト作成: まず、医療行為に必要な消耗品を洗い出しましょう。医療器具、薬剤、消毒用品、包帯、手袋などが含まれます。

2.供給先の選定: 各消耗品の供給先を選定します。信頼性のあるサプライヤーを探し、価格や納期、品質を比較しましょう。

3.在庫管理: 消耗品の在庫管理を計画しましょう。必要な数量を確保し、適切なタイミングで補充できるようにします。

4.予算の設定: 消耗品の購入には予算が必要です。開業資金に応じて、適切な予算を設定しましょう。

5.消耗品の保管場所: 消耗品は適切な環境で保管する必要があります。保管場所を決め、適切な温度や湿度を維持しましょう。

6.消耗品の交換サイクル: 消耗品は定期的に交換する必要があります。使用頻度や有効期限を考慮して、交換サイクルを設定しましょう。

これらのステップを踏んで、医療行為に必要な消耗品の準備を進めてください。

5.開業1~3か月前に行うこととは?

いよいよ開業1~3か月前になってきたら実務的な話を詰めていきましょう。採用・研修、役所への届け出、保険の加入、清掃業者・警備業者とのやり取り、地域の病院との連携などが必要になります。

5-1.看護師や事務スタッフを採用しましょう。看護師は早い者勝ちです。

医療クリニックの開業において、看護師や事務スタッフの採用は重要です。以下のポイントを考慮してください。

■看護師の採用

看護師はクリニック運営に欠かせない存在です。患者の健康管理や診療補助を担当します。

早い段階で看護師を採用することで、診療の円滑な進行や患者対応の質を向上させることができます。

看護師の需要は高く、競争が激しいため、早めに採用活動を始めましょう。

■事務スタッフの採用

事務スタッフは受付業務や予約管理、医療記録の整理などを担当します。医療事務については専門性が高いため、募集の要件に加える方がよいでしょう。

クリニックの運営においてスムーズなコミュニケーションと効率的な業務処理をサポートします。

採用活動には広告や求人サイトの活用、面接プロセスの設計などが含まれます。適切なスキルと人柄を持つスタッフを採用することで、クリニックの成功に寄与できることを願っています。

場合によっては、家族(妻、夫、子、親戚など)をスタッフとして採用することもあります。

5-1-1.採用媒体に出稿しましょう。

採用は縁故、知り合い経由の採用ができない場合は、採用サイトを活用するのがおすすめです。いずれの場合も、複数の媒体で出稿する方が、信頼度も高く、母集団が多くなるのでおすすめです。

■看護師の採用

ジョブメドレー、マイナビ看護師、ナース人材バンク、indeedなどを活用しましょう。

■事務スタッフの採用

医療事務求人ドットコム、ジョブメドレー、コメディカルドットコムなどを活用しましょう。

専門の媒体に出稿する方が、一般的な採用媒体に出稿するより、効果的です。

5-1-2.採用通知を出したり雇用契約書を締結したりしましょう。

クリニック開業に向けて、採用通知の手続きと雇用契約書の締結を進めましょう。

■採用通知の手続き

採用したスタッフに対して採用通知を出しましょう。以下のステップが含まれます。

採用通知書の作成: スタッフの氏名、職位、給与、勤務日時などを明記した採用通知書を作成します。

面接結果の共有: 面接での結果をスタッフに伝え、採用を正式に通知します。

必要書類の提出: 必要な書類(健康診断書、履歴書、銀行口座情報など)を提出してもらいましょう。

■雇用契約書の締結

採用されたスタッフと雇用契約書を締結しましょう。

契約書には給与、勤務時間、休暇制度、試用期間などの詳細が含まれます。

弊所では、雇用契約書のテンプレートを提供しております。

5-2.税理士と契約しましょう。弁護士、社労士との契約は従業員が増えてからで結構です。

開業するタイミングで税務署への届け出、源泉徴収税の計算、などが発生してきます。また、確定申告を行う必要もあります。確定申告より前に、経理のルールや資料の保管方法を決めておく必要があるので、開業前に税理士と顧問契約を締結することがおすすめです。社労士については、雇用契約を締結した後に、社会保険の加入手続きを行うこともありますが、スポットで依頼することも可能です。そのため、社労士と顧問契約する必要はございません。必要以上のコストを抱えて資金繰りに困ることはよくあることですので、無理のない範囲で契約しましょう。弁護士についても、取引先や、従業員との間でトラブルが発生したタイミングで依頼することがおすすめです。それ以外では重要な契約のレビューを依頼することが多いかと思いますが、そういったケースは年に数回しかないので、都度スポットで依頼するのがおすすめです。

5-3.集患対策を行いましょう。ビラ・チラシ配り、Google Mapへの登録、HPの開設を行います

クリニック開業に向けて、集患対策を進めましょう。以下の方法で患者を呼び込むことができます。

1.ビラ・チラシ配り

クリニックの周辺や近隣の施設でビラやチラシを配布しましょう。

ビラにはクリニックの特徴や診療内容、アクセス方法などを記載して、興味を引くように工夫しましょう。デザイン・印刷を事前に済ませておきましょう。

2.Google Mapへの登録(MEO対策)

Google Mapはローカル検索で多くのユーザーに利用されています。

クリニックの情報を正確に登録し、地域のユーザーにクリニックを知ってもらいましょう。

3.HPの開設

クリニックの公式ウェブサイトを作成しましょう。

ウェブサイトには診療科目、医師のプロフィール、診療時間、アクセス方法などを掲載して、患者にアピールしましょう。

これらの対策を実施することで、クリニックの知名度を高め、患者を集めることができます。

4.地元のタウン誌への連絡

地元のタウン誌は地元でしか購読されていませんが、地域の中で知名度を高めるには効果的です。公開まで時間がかかることがあるので早めに連絡しておくのがおすすめです。

5-4.役所へ連絡しましょう。開設届の提出・申請を行います。

保健所・厚生局に連絡します。厚生局への手続きについては、事前相談の際に聞いた手続きの締め日を参考に期日を設定しましょう。

5-4-1.保健所への連絡。開設届を提出します

開設後10日以内に管轄の保健所に提出が必要です。

この「開設届」は、診療所として診療行為を可能にするものであり、実際に医院開業後に提出をしてしまうと、診療行為さえもできない状態になります。

開設届受理後に行えるのは自由診療だけであり、保険診療を行うには別途、厚生局に「保険医療機関指定申請」をする必要があります。

一般的なタイミングとしては、クリニックの内装工事が完了したタイミングで開設届を提出することが多いです。

5-4-2.厚生局に保険医療機関指定申請を行いましょう。施設基準を受けている際は、あわせて行いましょう。

診療所としての開設届が受理されたら、保険診療(保険請求)を行うために、所轄の厚生局に「保険医療機関指定申請」の提出が必要です。申請をしない限り、保険診療はできません。申請は月1回で、受理までに約1ヶ月かかります。提出期限は各月10〜20日と定められており、受理後の翌月1日付けで指定を受けることになります。この時に、事前に聞いた締め日がいきてきます。 施設基準については、オンライン診療、時間外加算、かかりつけ医機能を持つ場合については届け出が必要になります。東京都医師会のホームページに詳しく解説されているのでご覧ください。

5-5.保険に加入しましょう

保険に加入しておくことは大事です。患者さんから訴えられた場合や、火事が起きた場合に保険に加入していないと多額の支出がかかります。場合によっては廃業しないといけないこともあります。ただ、個人で保険に加入するときと一緒でむやみやたらに、保険に加入することはおすすめできません。必要最低限の保険のみに加入しておきましょう。ここでは、賠償責任保険、生命保険、火災保険について取り扱います。(社会保険についてはこの後のパートでご紹介いたします。)

■賠償責任保険

患者への医療ミスや事故による損害賠償をカバーする保険です。

開業医は、万が一の際に自身の資産を守るために加入することが一般的です。

■生命保険

突然の死亡や入院などのリスクに備えるための保険です。

経済的な安定を図り、家族やビジネスを守るために検討しましょう。

■火災保険

クリニックの建物や設備を火災や災害から守るための保険です。

火災や自然災害に備えて加入することをおすすめします。

5-6.警備・清掃業者と連携しましょう

医療機器は高価な備品や、個人情報の取り扱いがあるため防犯対策は力を入れておくのがおすすめです。内装工事の引き渡し後から警備会社と契約しておきましょう。清掃については、医院・クリニックに明るい業者に頼むのがよいでしょう。

■クリニック清掃の専門知識

清掃業者がクリニックの特性を理解しているかを確認しましょう。感染症対策や精密機器の扱いについての専門知識が求められます。

■清掃料金の予算への適合

清掃業者の料金がクリニックの予算に合っているかを確認しましょう。安価な料金だけでなく、サービス内容も考慮して選びましょう。

■作業時間の調整

清掃業者との作業時間をクリニックの営業時間や休診日に合わせて調整しましょう。患者に影響を与えないように注意しましょう。

5-7.地域の医療関係者にあいさつしましょう。同じ地域のクリニックや基幹病院との連携も大事です。

クリニック開業に際して、地域の医療関係者との良好な関係を築りましょう。同じ地域のクリニックや、地域の基幹病院との連携も重要です。

■地域の医療関係者へのあいさつ

開業前に、近隣の医師、薬剤師、看護師、診療所のスタッフなど、地域の医療関係者に挨拶をしましょう。

丁寧な自己紹介とクリニックの開業予定日、診療科目などを伝え、協力をお願いしましょう。

■基幹病院との連携強化

基幹病院との連携は、患者の受け入れや緊急時の対応において重要です。

連携協定の締結や定期的な会議を通じて、円滑な情報共有と連携を図りましょう。

地域の医療ネットワークを活用して、クリニックの成功を目指しましょう。

6.開業1か月前に行うこととは?

いよいよ開業1か月前になってくると、役所や医師会との事務手続きや、オープンに向けた集患が必要になります。

6-1.役所への手続き

オープンに向けた準備をしていく中で、事務スタッフや看護師と事前に打ち合わせておくことが出てきます。雇用契約は事前に結んだうえで、社会保険の加入手続き・税務署への届け出等を進めていきましょう。

6-1-1.加入する健康保険を決めましょう。医師国保と協会けんぽどっちがお得?

社会保険の加入手続きを行います。まずは加入する前に、協会けんぽに加入するか、医師国保に加入するか検討します。

■医師国保の特徴

・保険料:

収入に関係なく、年齢や種別に応じた一律の保険料が設定されます。

・扶養の有無:

被扶養者制度がなく、世帯単位で加入が必要です。

・自家診療時の保険請求:

自家診療の請求は、診察や治療時の薬剤にかかった費用のみ可能です。

・給付内容:

国民健康保険法に基づいた給付内容です。

・国民年金への加入手続き:

自身で国民年金への切り替え手続きが必要です。

■協会けんぽの特徴

・保険料:

収入に応じた保険料が設定されます。

・扶養の有無:

家族や配偶者が被扶養者として扱われる場合があります。

・自家診療時の保険請求:

自家診療を受けた分の保険請求ができます。

・給付内容:

給付内容は協会けんぽによって異なりますが、高額医療費の一部払い戻しや各種健診などが含まれます。

・国民年金への加入手続き:

協会けんぽに加入する際は、厚生年金への加入も同時に行えます。

開業直後の場合は、協会けんぽに、加入する方が保険料がお得になります。(収入が増えてきたら、医師国保に加入する方がお得になります)

6-1-2.社会保険に加入しましょう。労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所に届け出をします。

■労働基準監督署への届出

労働者を雇用する場合、労災保険への加入が必要です。

所轄の労働基準監督署に「労働保険の保険関係成立届」・「概算保険料申告書」を提出します。書類は複写式のため、窓口で入手しましょう。

■公共職業安定所(ハローワーク)への届出

雇用保険に関する手続きは、公共職業安定所(ハローワーク)で行います。

「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しましょう。

■年金事務所への届出(協会けんぽに加入することを前提にしています)

厚生年金への加入が必要な場合、年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。

加入するべき社会保険(健康保険、年金)について、詳細にご検討される場合は、以下の別記事をご参照ください。

6-1-3.税務署への手続き

開業届、青色申告の承認申請書、給与支払事務所の開設届、納期の特例承認申請書の提出が必要になります。

■開業届

個人事業主が事業を始める際に所轄の税務署に提出する書類です。

開業届を提出することで、事業用銀行口座の開設が可能になります。

■青色申告の承認申請書

青色申告は、所得税の申告において特定の条件を満たす個人事業主が利用できる制度です。

青色申告の承認申請書を提出することで、所得税の計算に青色申告特別控除(65万円)を適用できます。

■給与支払事務所の開設届

従業員を雇用する場合、給与支払事務所の開設届を提出します。

■納期の特例承認申請書

所得税の納税期限を延長するための申請です。納期の特例は、従業員10名未満の場合に利用でき、通常毎月納付が必要な源泉所得税が、半年に1回の納付でよくなります。

6-1-4.地域の医師会に入会しましょう

日本医師会への加入は、都道府県単位の医師会への加入が必要になります。都道府県単位の医師会への加入は地域の医師会の加入が必要になります。そのため、まずは地域の医師会に加入しましょう。手続きについては、所属予定の医師会によって異なるため、詳細は問い合わせましょう。

6-2.スタッフの研修を行いましょう

開業前に研修・オペレーション確認・リハーサルを行いましょう。(機械でいう試運転)事前にフローを確認しておくことで、実際にオープンしてから戸惑うことがなくなります。

マニュアルの準備と、それを活用した研修を実施しましょう。

■事務スタッフのマニュアル

電話対応: 電話を受ける際の流れや注意点を明確に記載したマニュアルが必要です。

受付患者対応: 初診や2回目以降の患者対応、保険証確認時の窓口対応など、具体的な事例を含めて記載しましょう。

週間業務: 週ごとの業務スケジュールを表形式でまとめておくと便利です。

■研修

以下のトピックをカバーすることが重要です。

・患者対応とコミュニケーションスキル:

患者との適切なコミュニケーション方法

患者のニーズを理解し、適切なサービスを提供する能力

・医療機器の操作:

クリニックで使用される医療機器の正しい操作方法

機器のメンテナンスと清掃

・プライバシーと患者情報の取り扱い:

患者のプライバシーを尊重し、患者情報を適切に管理する方法

・緊急時の対応:

緊急事態に備えて、適切な対応策を学ぶ

6-3.集患対策を行いましょう!

いよいよ開業1か月前になったら、集患を本格的に実施していきます。オンラインや、オフライン双方のアプローチをとりましょう。

6-3-1.HPのリリース、地域紙への情報提供、ビラ、のぼりの掲示

クリニックを開業する際の集患対策は非常に重要です。以下に、開業直前1か月で行うべき施策の詳細を解説します。(もちろんすべてやらないとうまくいかない、ということもありません)

■ホームページ (HP) のリリース

クリニックの特徴、診療科目、医療サービス、院内の雰囲気などを明確に記載しましょう。患者が求める情報(診療時間、アクセス方法、予約方法など)を簡潔に伝えることがポイントです。

SEO対策を行い、検索エンジンでの表示を最適化させます。

■地域紙への情報提供

地域住民にクリニックの開業を知らせ、関心を引くために実施します。地域紙に記事や広告を掲載し、クリニックの特徴や開業日、無料健康相談会・内覧会などをアピールしましょう。

■ビラの配布

近隣住民に直接アプローチし、クリニックの存在を知ってもらうために行います。クリニックの特徴や診療科目、開業日、無料健康相談会などを記載したビラを作成し、近隣住宅や商店街、駅周辺などでビラを配布します。ポストに投函するのでも構いません。

■のぼりの掲示

通行人や近隣住民にクリニックの存在をアピールするために実施します。クリニック名やロゴを入れたのぼりをクリニックの前に掲示します。開業日や無料相談会・内覧会の告知も追加しましょう。

これらの施策を組み合わせて、効果的な集患対策を実践しましょう。

6-3-2.内覧会を実施しましょう

内覧会の開催は信頼感の構築、施設の魅力をアピール、地域への浸透、競合他院との差別化などに効果的な施策です。以下のようにすすめましょう。

■準備

地域の住民が足を運びやすい日時を選びましょう(土曜日、日曜日、祝日など)。内覧会のチラシを作成し、新聞折り込みやポスティングなどで配布しましょう。

■当日の流れ

開始時間前に余裕を持って集合し、当日の流れや役割を確認します。来場者を迎える準備: 看板やチラシで内覧会を知らせ、院内を清掃しておきましょう。

来場者にチラシやノベルティ(ハンドソープ、消毒液、メモ帳など)を配ります。使用している設備や診療メニューを分かりやすく説明し、質問にも丁寧に答えましょう。

■成功されるには

綺麗な院内をキープしましょう。地域住民が来場しやすい日時: 土日や祝日を選びましょう。チラシなどで内覧会を広報しましょう。スタッフ全員が内覧会の目的を理解しておきましょう。

7.開業後に気を付けるべきこと

開業準備は骨が折れる工程ですが、むしろ開業してからが本番です。

7-1.患者さんに丁寧に対応しましょう

特に初期に来てもらえる患者さんは貴重です。リピート顧客になってくれたり、地域の知人にいい評判を伝えたりしてくれます。以下に気を付けて対応しましょう。

・コミュニケーション

患者さんとのコミュニケーションは、信頼関係を築るための基本です。丁寧な言葉遣いや笑顔で接することで、患者さんは安心感を持ちます。

・待ち時間の最小化

患者さんは待ち時間をできるだけ短くしたいと考えています。予約のスムーズな進行や、待合室での案内などを工夫して、待ち時間を最小限に抑えましょう。

・質問に丁寧に答える

患者さんからの質問には丁寧に答えましょう。分かりやすく説明し、不安や疑問を解消することで、患者さんの満足度が向上します。

・プライバシーの尊重

患者さんのプライバシーを尊重しましょう。個人情報は適切に管理し、他の患者さんに聞こえないように配慮しましょう。

・感謝の意を示す

患者さんがクリニックを選んでくれたことに感謝の意を示しましょう。お礼の言葉や感謝の気持ちを伝えることで、患者さんはより良い印象を持ちます。

7-2.1日あたりの患者数の推移を追いかけましょう。

開業したら1日当たりの患者数の推移を追いかけましょう。想定より患者数の伸びが少ない場合は、集患対策や、リピートについての対策が必要になります。

■開業初日

開業初日は、新規患者の受付と診療がスタートします。予約のない患者も訪れる可能性があるため、スタッフは慎重に対応する必要があります。1日の患者数は少ないかもしれませんが、クリニックの存在を広めるためにも丁寧な対応が求められます。

■1週間目

1週間目は、患者数が増加する可能性があります。初診の患者や再診の患者が増えることが予想されます。スタッフは予約管理に注意を払い、待ち時間を最小限に抑えるよう努力しましょう。

■1ヶ月目

1ヶ月目は、クリニックの評判が広まり、患者数が安定して増加する時期です。スタッフは効率的な診療を行い、患者の満足度を高めるために努力します。予約の取りやすさや待ち時間の改善にも注力しましょう。

■3ヶ月目以降

3ヶ月目以降は、クリニックの定着期です。患者数は安定しているはずですが、需要の変動にも注意が必要です。スタッフは患者とのコミュニケーションを大切にし、信頼を築いていくことが重要です。

7-3.資料は保管しておきましょう

契約書をあとで見返したり、確定申告で資料の保管がマストになったりします。電子化してもよいですが、もらった資料はなくさずに保存しましょう。クラウドストレージシステム(Dropboxや、Google Driveなど)を活用するのも一手です。

8.開業においての注意点とは

最後にクリニックの開業準備・開業初期における注意点について解説していきます。

8-1.準備が必要な期間は1年以上です。はやめにすすめましょう

これまで取り上げてきた通り、開業をするにあたりやることが多く、求めていた不動産が出てこないこともあります。そのため、開業準備を始めてから1年以上が経過することもあります。資金を計画的にためておく必要があったり、開業仲間をつくったりするのもこの1年間を乗り切るには大切です。あきらめないで、やるべき手続きを淡々と進めていきましょう。

8-2.開業をはやめるには医院・クリニックの承継がおすすめです

既存の医院・クリニックを承継することで以下のようなメリットがあります。

・既存の患者ベースの引き継ぎ

承継することで、既存の患者さんを引き継ぐことができます。患者さんの信頼を得るための時間を短縮できます。

・施設や設備の活用

承継先の施設や設備を活用することで、新たに建物を建てる手間やコストを省くことができます。

・スタッフの継続雇用

承継先のスタッフを継続雇用することで、運営のスムーズな引き継ぎが可能です。

・地域社会とのつながり

承継先の医院やクリニックは地域社会とのつながりを持っています。そのネットワークを活用し、新たな患者さんを集めることができます。

また、不動産の選定や融資、役所の許可などを得なくてもよいため、一から開業するより早いことが多いです。

8-3.軌道に乗るまでは1~2年かかります。すぐ儲かるなんてことはありません

クリニックを開業してから1~2年は、患者数の増加や設備の整備、スタッフの採用などに時間がかかります。収益は初期段階では限られており、すぐに儲かることはありません。

・患者数の増加

初期の集客活動や広告を通じて、患者数を増やす努力が必要です。

地域の信頼を得て、口コミやリピーターを増やすことで、収益が向上します。

・経営の安定

1

・戦略的投資

収益が増えてきた段階で、設備の充実やスタッフの研修、広告戦略の最適化などに投資しましょう。

軌道に乗るまでの期間は個々のクリニックによって異なりますが、地道な努力と計画的な経営が成功への鍵です。

8-4.クリニック経営がうまくいかないときは、集患・従業員トラブル・資金繰りが原因です

■集患不足

患者数が予定より少ない場合、集患不足が考えられます。適切な広告戦略や地域へのアプローチを見直し、患者さんを増やす努力が必要です。

■従業員トラブル

スタッフ同士の対立やコミュニケーションの問題、スタッフのモチベーション低下などが原因となります。従業員の管理とサポートを重視しましょう。

■資金繰りの調整不足

収入と支出のバランスを適切に調整できていない場合、資金繰りの問題が発生します。経理の管理や予算の立て方を見直しましょう。

これらの問題に対して、計画的な対策を講じることで、クリニック経営を改善できる可能性があります。

8-5.開業後の確定申告には資料が必須!

個人事業主として開業する場合、開業してから、その年の年末までの収入と支出について確定申告を行って、税務署に申告します。その際に、社会保険診療報酬とそれ以外の報酬、支払った費用などを集計します。その作業に資料が必要になるので、捨てずに必ず保管しておきましょう。開業前に、経理のルールを決めておくのがよいでしょう。

なお、社会保険診療報酬が一定金額の場合には、概算経費という制度を利用でき、税額を抑えることができます。概算経費を適用すべきか、実際にかかった支出を費用とするべきかの検討については、弊所にご相談いただければ一緒に検討させていただきます。ご興味がございましたらぜひお問い合わせください。

8-6.医療法人への法人成りはいつ検討するのがおすすめ?

医療法人化を検討するタイミングはいくつかあります。以下のポイントを参考にして、最適なタイミングを見極めてください。

■社会保険診療報酬が5,000万円を超える場合

年間の社会保険診療報酬が5,000万円を超えた場合、または自由診療報酬も含めた報酬が7,000万円を超えた場合、概算経費の適用ができなくなります。

■事業拡大を検討している場合

事業拡大を考えているなら、医療法人化を検討すべきタイミングです。医療法人にならない限りは分院を展開することもできません。

■医療機器の償却期間が終わる開業7年目

開業時に投資した医療機器の償却期間が終わる開業7年目も1つの区切りとして適切です。

弊所にご問い合わせいただければ、一緒に法人成りの適切なタイミングを検討させていただきます。医療法人のお客様もすでにいるので、医療法人についてもお任せください。

9.まとめ

ここまでご覧いただきありがとうございました。

・開業準備には時間もかかる上に、やり取りする相手が多いこと

・まずは開業する上での枠組(診療内容、立地など)を考えること

・手続きを漏らさず行わないと開業が後になったり、集患がうまくいかなかったりすること

・その際、コンサルタントに業務を依頼することが望ましいこと

・うまくいくまで1~2年は地道に活動を行う必要があること

を抑えていただければ幸いです。

弊所では、今だけ限定、無料で相談可能です。是非お声かけください。